|

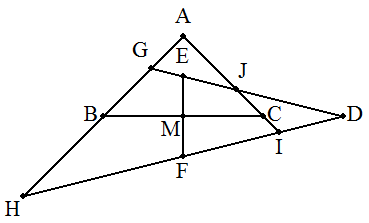

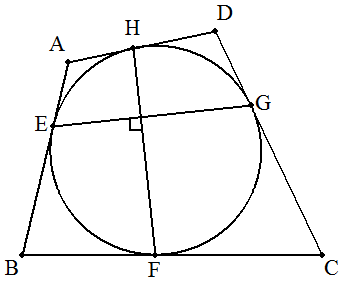

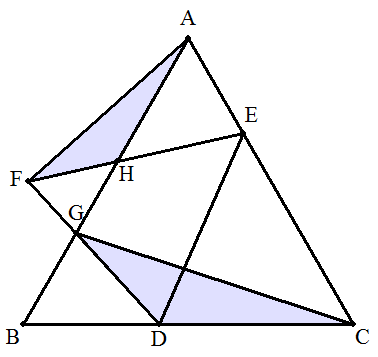

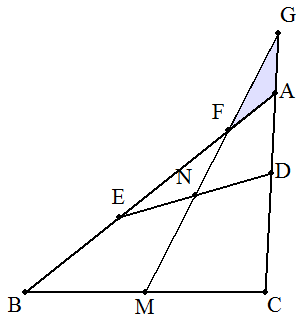

AB=ACの△ABCのBCとDE=DFの△DEFのEFが 互いに垂直二等分線となり,点Mで交わっている。 ABとDE,DFの交点をそれぞれG,H, ACとDF,DEの交点をそれぞれI,Jとすると, 4点G,H,I,Jは,同一円周上にあることを証明せよ。 |  |

|

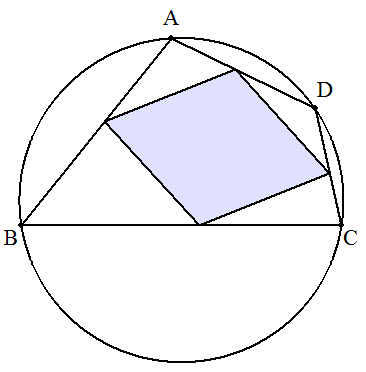

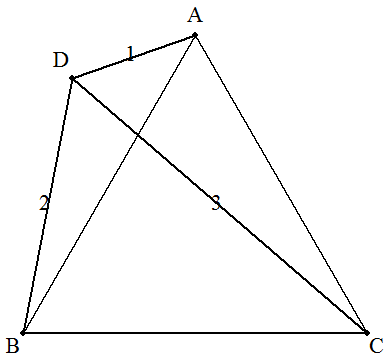

AB=6,BC=8,CD=3,DA=4である円に内接する 四角形ABCDの各辺に頂点をもつひし形について, (1) 一辺の長さを求めよ。 (2) 面積を求めよ。 |  |

|

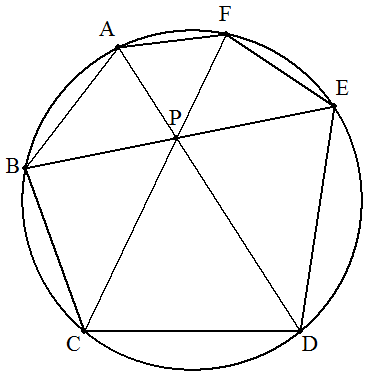

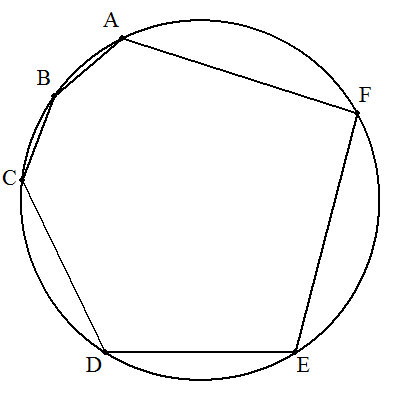

円に内接する六角形ABCDEFの対角線AD,BE,CF が1点Pで交わっている。AB=14,BC=16,CD=20, DE=21,EF=12のとき,FAの長さを求めよ。 |  |

1から9までの数字を順に使い,例にならって2015を作れ。

(169番の類題)

(例)

2014=1234-5+6!-7+8×9

2014=123+45-6!-7-8-√9

2014=(-1+2+3+4+5×6)×(7×8-√9)

2014=1×2×(3+√4×5+6)×(7×8-√9)

|

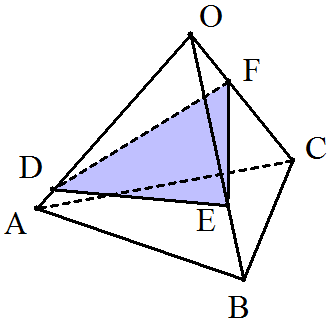

正四面体O-ABCの辺OA,OB,OC上にそれぞれ点D,E,Fを, OD=a,OE=b,OF=cとなるようにとる。このとき, (1) △DEFの面積Sを求めよ。 (2) 三角錐O-DEFの体積Vを求めよ。 |  |

f(x,y,z)=x-x2(y+z)/(x2+y2+z2)とおく。

f(x,y,z)=f(y,x,z),x≠yのとき,次の式の値を求めよ。

(1) f(x,y,z)-f(z,y,x)

(2) (1/x+1/y+1/z)f(x,y,z)

a,bは整数で,0<a/71<1,0<b/100<1を満たしている。

このとき,|a/71-b/100|の最小値と,そのときのa,bの値を求めよ。

a,bを2桁の正の整数とする。

a÷bの計算を電卓で行ったら,1.2131147と表示された。

a,bの値を求めよ。

52円切手x枚と82円切手y枚を買うと,その代金は2,300円になった。

x,yの値を求めよ。

袋の中に赤玉1個,青玉2個,白玉3個が入っている。

この袋の中から玉を1個取り出し,色を確かめてから玉を元に戻す。

この試行を繰り返すとき,次の問に答えよ。

| (1) |

赤玉を1回取り出すか,青玉を2回取り出すか,白玉を3回取り出したとき, この試行は終了する。試行が終了する回数の期待値を求めよ。 |

| (2) |

青玉を2回取り出すか,白玉を2回取り出したとき,試行は終了する。 ちょうどn回で試行が終了する確率を求めよ。 |

自然数1,2,3,・・・,nの中から1個mを取り除く。このとき,残った自然数のうち,

1からm-1までの和とm+1からnまでの和が等しくなった。

m,nの値の組を3通り求めよ。ただし,1<m<nとする。

4つの整数1234,2340,3446,5500をある正の整数で割るとどれも割り切れないで,

余りは等しくなった。ある正の整数と余りを求めよ。

|

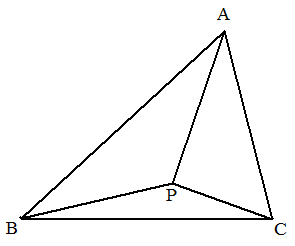

△ABCにおいて,頂点AからBCに下ろした垂線の足をD, DからCA,ABに下ろした垂線の足を,それぞれE,Fとする。 同様に,頂点BからCAに下ろした垂線の足をG, GからAB,BCに下ろした垂線の足を,それぞれH,Iとし, 頂点CからABに下ろした垂線の足をJ, JからBC,CAに下ろした垂線の足を,それぞれK,Lとする。 また,JLとGH,DFとJK,GIとDEの交点を,それぞれP,Q,Rとする。 このとき,六角形DRGPJQの面積を三角形の3辺a,b,cを用いて表せ。 |  |

互いに平行でない3直線 a1x+b1y+c1=0,a2x+b2y+c2=0,a3x+b3y+c3=0 によって

作られる三角形の面積を求めよ。

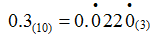

次の10進法の小数を,3進法の小数で表せ。

| (例) |  |

(2) 0.123(10)

|

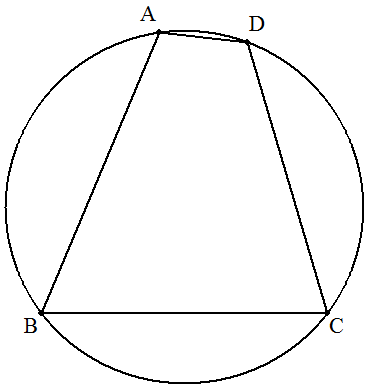

六角形ABCDEFは円に内接しており, AB=BC=CD=11,DE=EF=FA=2のとき, 円の半径を求めよ。 |  |

|

六角形ABCDEFは円に内接しており, AB=BC=8,CD=DE=17,EF=FA=22のとき, 円の半径を求めよ。 |  |

容器Aにはp(%)の食塩水a(g),容器Bにはq(%)の食塩水b(g)が入っている。

それぞれの容器から同じ量の食塩水を取り出し,それぞれをもう一方の容器に入れる。

このとき,

(1) 容器Aの濃度がr(%)のとき,容器Bの濃度を求めよ。ただし,p>r>qとする。

(2) 容器A,Bの濃度が同じになるとき,それぞれ取り出した食塩水の量を求めよ。

容器A,B,Cに,それぞれ18%,12%,9%の食塩水が入っている。

容器Aに入っている食塩水525gからx(g)を容器A1に,y(g)を容器A2に入れる。

同様に,容器Bに入っている食塩水420gからx(g)を容器B1に,y(g)を容器B2に入れ,

容器Cに入っている食塩水630gからx(g)を容器C1に,y(g)を容器C2に入れる。

次に,B2とC1に入れた食塩水を容器Aに,C2とA1に入れた食塩水を容器Bに,

A2とB1に入れた食塩水を容器Cに入れると,容器A,B,Cの濃度がすべて同じになった。

このとき,x,yの量をそれぞれ求めよ。

|

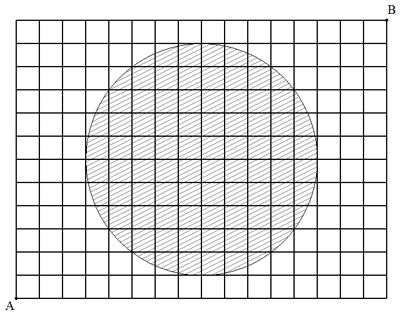

方眼用紙に図のように,ABを対角線に持つ長方形と その中心に半径5の円が描かれている。円の内部を 通らずにAからBまで行く最短経路は何通りあるか。 |  |

長方形ABCDの対角線dの半分の長さを直径とする円が,

長方形の中心にある。その円の内部を通らないで点Aから

Cまで最短経路で進むとき,その距離をdを用いて表せ。

川沿いにA町があり,そこから下流にa(km)離れたところにB町がある。

この2つの町をつなぐ船は,下りにt時間かかる。

ある日,B町からA町に船が上っていった。

しかし,途中で船が故障したため、船は数分間流されてしまった。

その後故障が直り,再び川を上り始めた。

その結果,下りの2倍の時間を要してA町に着いた。

上りの速さは,下りの速さのk倍(1/2<k<1)であるとき,

船が故障で流された時間は何分か求めよ。

2018をいくつかの自然数に分け,それらの積をつくる。

このとき,その積の最大値を素因数分解した形で求めよ。

4人の子をもつ母親が言いました。

4人の子の年齢の積は144だけど,年齢の和を知っても,4人の子の年齢は特定できないわ。

また,双子はいないし,上の子から下の子まで順に並べたとき,隣り合う子の年齢差は3歳以下です。

4人の子の年齢を小さい方から順に答えてごらん。

|

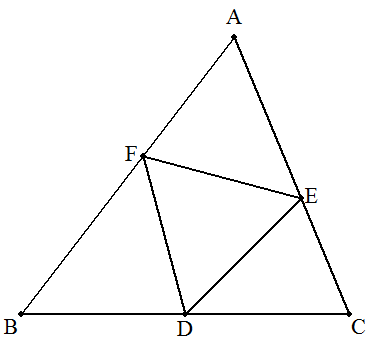

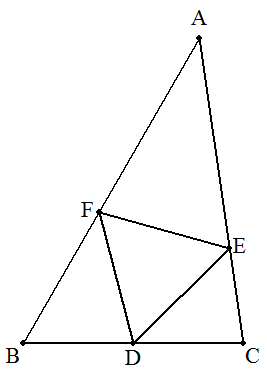

△ABCの辺BCの中点をDとし,辺CA,AB上にそれぞれ 点E,Fを,△DEFが正三角形になるようにとる。このとき, (1) 3AE2+EC2=3AF2+FB2を証明せよ。 (2) AE=7,EC=5,AF=6のとき, 正三角形の1辺およびBCを求めよ。 |  |

|

BC=5,CA=7,AB=8である△ABCの辺BCの中点をDとし, 辺CA,AB上にそれぞれ点E,Fを,△DEFが正三角形に なるようにとる。このとき,正三角形の1辺を求めよ。 |  |

|

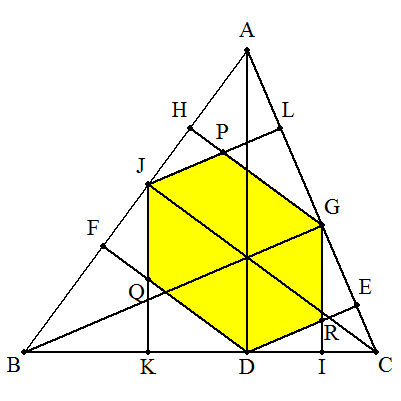

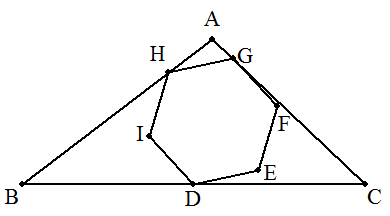

△ABCの辺BCの中点をDとし,三角形内に正六角形DEFGHIを 図のように頂点G,Hが三角形の辺上にあるようにつくる。 AG=2,GC=13,AH=4のとき,正六角形の1辺を求めよ。 |  |

|

(1) A=120°である二等辺三角ABCと点Pがある。 AP=√3,BP=5,CP=4のとき,△ABCの面積を求めよ。 |  |

|

(2) A=120°である二等辺三角ABCと点Pがある。 AP=5,BP=√19,CP=8のとき,△ABCの面積を求めよ。 |  |

|

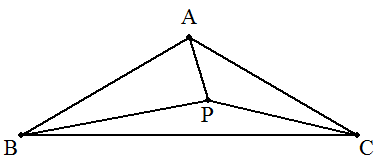

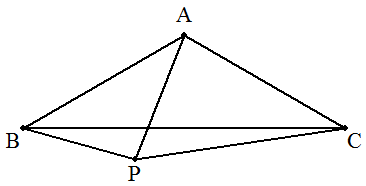

四角形ABCDの対角線の交点をEとし, DAを1:2に内分する点をPとする。 △ABE=1,△CDE=5のとき, 凹形四角形PBECの面積を求めよ。 |  |

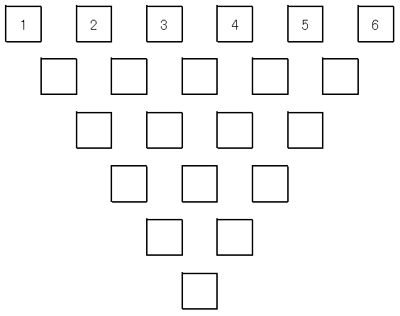

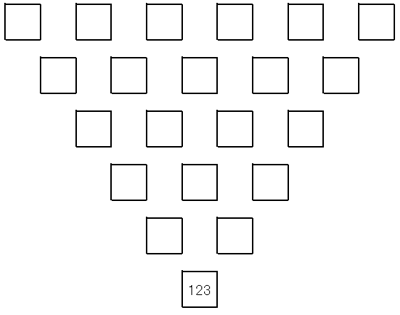

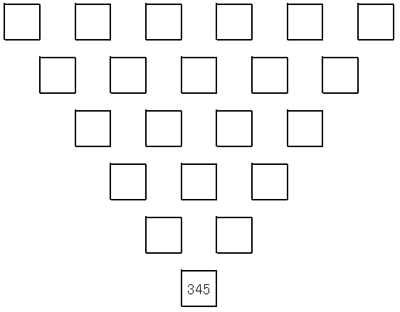

逆ピラミッド型の足し算パズル

|

(1) 隣同士の数字の和を下に記入し,これを続けていく。 最後の答を求めよ。 |  |

|

(2) 最後の答が123となるように,初めの1行目の6箇所の 枠に,1~6までの数字を入れよ。 ただし,1通りの答でよい。 |  |

|

(3) 最後の答が345となるように,初めの1行目の6箇所の 枠に,1,2,4,8,16,32の6個の数字を入れよ。 ただし,1通りの答でよい。 |  |

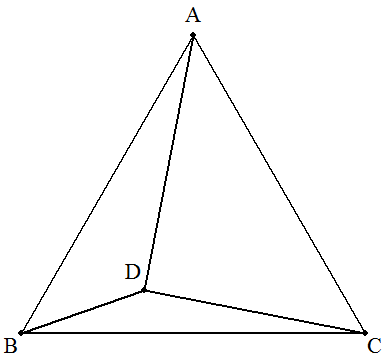

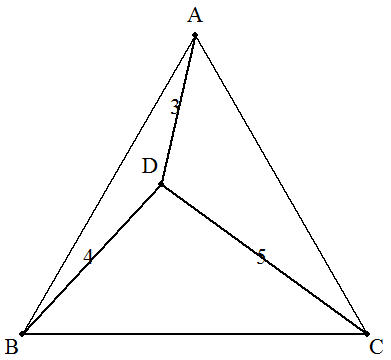

正三角形ABC内に点Dを次のようにとるとき,正三角形の1辺を求めよ。

| (1) AD=2,BD=1,∠BDC=150° |  |

| (2) AD=3,BD=4,CD=5 |  |

|

正三角形ABCと点Dについて,AD=1,BD=2,CD=3のとき, 正三角形の1辺を求めよ。 |  |

正五角形の作図法を一つ述べよ。

|

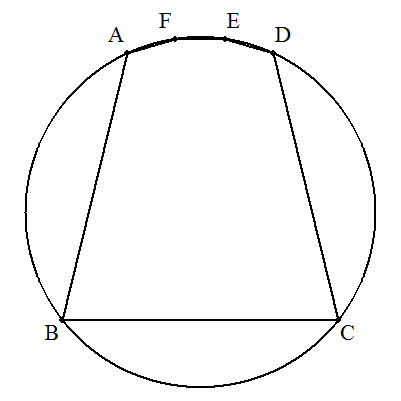

四角形ABCDは半径rの円に内接し, DA+AB=a,BC=CD=bのとき, DA,ABの長さをそれぞれ求めよ。 |  |

|

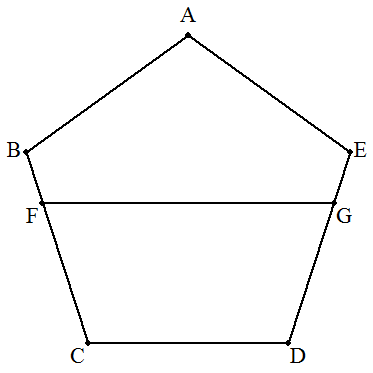

1辺aの正五角形ABCDEのBC上に点Fを, DE上に点Gを,FG∥CDで,FGは正五角形 の面積を二等分するようにとる。 このとき,FGの長さを求めよ。 |  |

正三角形の土地を,塀を建てて仕切り,2等分する。その際,

塀の長さを最小にするには,どのように立てたらよいか。

3辺の長さがa,3,4である△ABCの内接円,外接円の半径をそれぞれr,Rとする。

(1) rRの値の範囲を求めよ。

(2) rR=2のとき,rを求めよ。

|

AB=4,BC=6,CD=5,DA=3である四角形 ABCDとその内接円との接点を,図の ようにE,F,G,Hとする。EG⊥FHの とき,四角形ABCDの面積を求めよ。 |  |

コインの直径を1として,次のサイズの箱の中に重ならないように並べる。最大何個並べられるか。

(1) 10×10

(2) 16×16

a+b+c=p,1/(a+b)+1/(b+c)+1/(c+a)=qのとき,

a/(b+c)+b/(c+a)+c/(a+b)の値をp,qを用いて表せ。

a+b+c=0のとき,次の等式を証明せよ。

{(b-c)/a+(c-a)/b+(a-b)/c}{a/(b-c)+b/(c-a)+c/(a-b)}=9

|

正三角形ABCの辺BC上に点Dをとり,辺CAを2:1 に内分する点をEとする。点FをABに関して点Cと 反対側に△ECD≡△EFDとなるようにとる。 ABとDF,EFとの交点をそれぞれG,Hとする。 △DCG∽△HAFとなるとき,BD:DCを求めよ。 |  |

|

(1) 正三角形ABC内の1点Pから,BC,CA,ABに 下ろした垂線の足をそれぞれD,E,Fとすると, PD+PE+PFは一定であることを証明せよ。 (2) △ABC内に点Pをとる。AP+BP+CPが最小 になる点Pを求めよ。ただし,三角形の内角は どれも120°より小さいものとする。 |  |

|

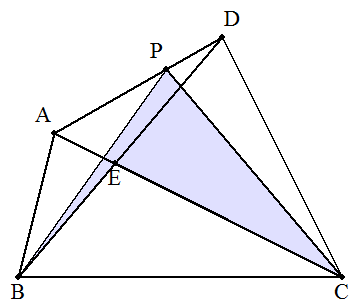

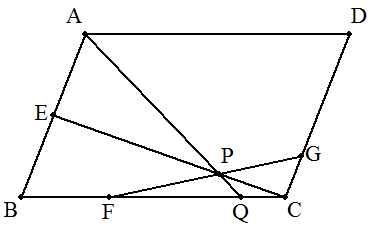

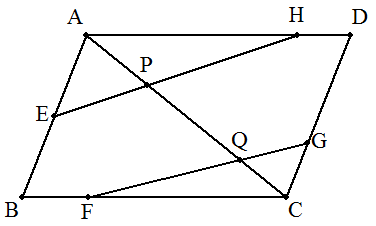

平行四辺形ABCDについて, ABをk:(1-k)に内分する点をE, BCをl:(1-l)に内分する点をF, CDをm:(1-m)に内分する点をGと する。 ただし,0<k,l,m<1とする。 また、CEとFGの交点をP, APの延長とBCとの交点をQとするとき, AP:PQを求めよ。 |  |

|

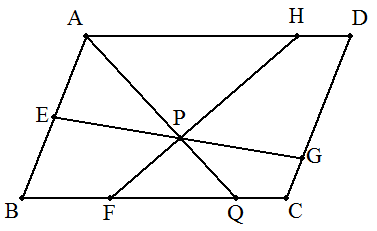

平行四辺形ABCDについて, ABをk:(1-k)に内分する点をE, BCをl:(1-l)に内分する点をF, CDをm:(1-m)に内分する点をG, DAをn:(1-n)に内分する点をHと する。 ただし,0<k,l,m,n<1とする。 また,EGとFHの交点をP, APの延長とBCとの交点をQとするとき, AP:PQを求めよ。 |  |

|

平行四辺形ABCDについて, ABを1:1に内分する点をE, BCを1:3に内分する点をF, CDを1:2に内分する点をG, DAを1:4に内分する点をHと する。 また,ACとEH,FGとの交点 をそれぞれP,Qとするとき, AP:PQ:QCを求めよ。 |  |

|

平行四辺形ABCDについて, AB,BC,CD,DA上にそれぞれ 点E,F,G,Hをとり,ACとEH, FGとの交点をそれぞれP,Qとする。 いま, AE:EB=k:(1-k),AH:HD=l:(1-l), CF:FB=m:(1-m),CG:GD=n:(1-n), 1/k+1/l=1/a,1/m+1/n=1/bとおくとき, AP:PQ:QCをa,bを用いて表せ。 ただし,0<k,l,m,n<1 とする。 |  |

|

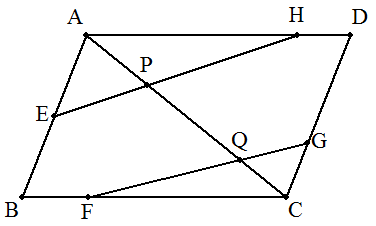

(中学生向け) 1から81までの数で右図のように, 魔方陣を作った。空欄を埋めよ。 魔方陣・・・縦横斜めの数の和が等しい。 |  |

|

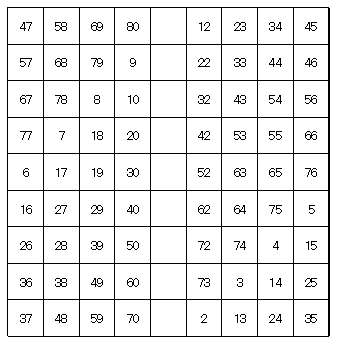

(中学生向け) △ABCの辺CA上に点Dをとり,辺AB上に点Eを BE=CDとなるようにとる。BC,DEの中点を それぞれM,N,直線MNと直線BA,CAとの交点 をそれぞれF,Gとすると,△AFGは二等辺三角形 となることを証明せよ。 |  |

直径2cmの1円玉100枚を長方形の箱の中に重ならないように平らに敷き詰める。

このとき,敷き詰める長方形の底面積を最小にするには,どのようなサイズの

長方形に,どのように並べればよいか求めよ。ただし,長方形の縦横とも長さ

はcm単位で整数値とする。